Bei den derzeit milden Temperaturen werden die ersten Amphibien im Land bereits wieder aktiv. Denn sobald das Wetter passt, starten Frösche, Kröten und Molche auf ihre teils kilometerlange Wanderung zu den Laichgewässern. Leider sind die ohnehin bedrohten Tiere dabei vielen Gefahren ausgesetzt.

Bei den derzeit milden Temperaturen werden die ersten Amphibien im Land bereits wieder aktiv. Denn sobald das Wetter passt, starten Frösche, Kröten und Molche auf ihre teils kilometerlange Wanderung zu den Laichgewässern. Leider sind die ohnehin bedrohten Tiere dabei vielen Gefahren ausgesetzt.

Aufgrund der ungewöhnlich milden Temperaturen schon Anfang Februar, erwachen bei den Amphibien auf Gemarkung Bretten und Umkreis bereits die Lebensgeister. Denn nach der Winterstarre treten die Tiere eine gefährliche Reise an, sobald die Temperaturen auch nachts wieder einige Zeit lang über fünf Grad liegen.

Als erstes machen sich Spring- und Grasfrösche, dann Erdkröten und Molche, sowie ab März auch Feuersalamander auf die alljährliche Wanderung zu ihren Laichgewässern. „Grundsätzlich ist es nicht schlimm, wenn die Tiere früher wandern. Problematisch wird es erst, wenn es nochmal einen Winter- und Frosteinbruch geben sollte“, erklärt Gertraud Steinbach vom BUND. „Denn bei Frost sind die Tiere nicht mehr so mobil und leichte Beute für Fressfeinde. Auch der schon abgelegte Laich kann dadurch Schaden nehmen“, weiß Steinbach.

Für die insgesamt ohnehin sinkenden Bestände der Amphibien wäre das eine weitere Bedrohung.

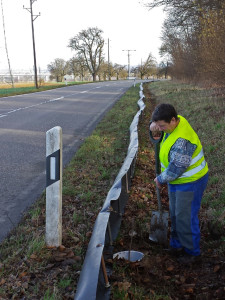

Viele ihrer Wanderstrecken sind von Straßen zerschnitten – wie beispielsweise an der Kreisstraße 3506 zwischen Bauerbach und Büchig. Dort betreuen Aktive des BUND schon seit vielen Jahren einen mobilen Amphibienschutzzaun. Unterstützung bekommen sie von der Straßenmeisterei Bretten, die jedes Jahr den Zaun montiert und am Ende der Wanderzeit wieder abbaut.

„Wo Wanderbeziehungen über eine Straße bestehen und kein Amphibienschutzzaun steht, fallen nach wie vor hunderte Tiere dem Straßenverkehr zum Opfer“, beklagt Gerhard Dittes vom BUND. Amphibien verharren oft bewegungslos im Licht von Scheinwerfern und geraten so unter die Räder.

Appell an Auto-Fahrer: Fuß vom Gas und vorsichtig fahren!

Damit die Tiere sicher von ihren Winterlebensräumen zu den Laichgewässern gelangen, sind jetzt wieder viele ehrenamtliche Amphibienschützer des BUND unermüdlich im Einsatz und errichten, wo möglich, Schutzzäune. Dort sammeln sie die Tiere in Eimern und tragen sie über die Straße. So können sie ihren Weg zum Laichgewässer sicher fortsetzen. Wichtig dabei sind vorhandene Vernetzungsstrukturen, die den Tieren Schutz bieten bei ihrer Wanderung. Aber trotz diesem Engagement gibt es an vielen Straßen keine geschützten Querungsmöglichkeiten in Form von mobilen Zäunen oder stationären Amphibienleiteinrichtungen mit Untertunnelungen. Daher sollten Autofahrer auf Straßen mit Amphibienwarnschildern jetzt besonders aufpassen.

„Fahren Sie bitte vor allem bei Dunkelheit, wenn es draußen feucht ist und die Temperaturen bei über fünf Grad liegen, besonders rücksichtsvoll und entsprechend langsam,“

appelliert Gerhard Dittes vom BUND Ortsgruppe Bretten. „So schützen Sie die wandernden Tiere und die vielen ehrenamtlichen Amphibienschützer, die den Lurchen beim Queren der Straße helfen.“ Je nachdem, wie die Temperatur sich entwickelt, kann sich die Amphibienwanderung über mehrere Wochen hinziehen.

Er ist unverwechselbar und meistens bei Regenwetter oder nachts unterwegs: Der Feuersalamander.

Er ist unverwechselbar und meistens bei Regenwetter oder nachts unterwegs: Der Feuersalamander.