Zerschneidung und Zerstückelung der Landschaft

Mit fortschreitender Zerschneidung der Landschaft wird die ursprüngliche Ausgangsfläche in immer kleiner Lebensräume zerlegt. Die Zentralen Bereichen werden immer kleiner, die Randbereiche immer größer. Die ursprüngliche Artenvielfalt und die Zahl der Tiere in den Zentralen Bereichen nimmt immer mehr ab. Beim Überqueren der Straßen kommen immer mehr Tiere um. Der Genaustausch wird verringert. Es kommt zur Inzucht und typische Artmerkmale gehen verloren.Die Saumbiotope der Randbereiche bieten andere Voraussetzungen als die Ausgangsfläche. Sie werden von anderen Arten besiedelt.

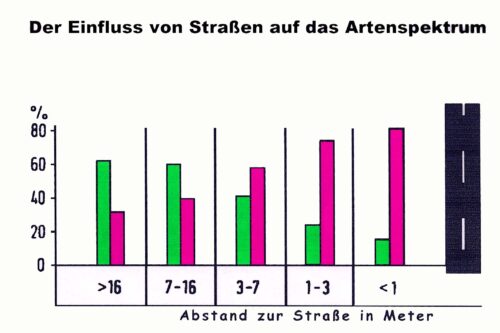

Eine neue Straße (rechts) zerschneidet den Lebensraum Wald. Zu beiden Seiten der Straße ändert sich das Artenspektrum der Laufkäfer. Feldarten verdrängen die ursprünglichen Waldarten. Diagramm : G. Dittes verändert nach Mader 1981

Wildunfälle

Auf den Straßen Deutschlands kommt es jedes Jahr zu 276 000 Wildunfällen. Die Wildunfall-Schäden beliefen sich 2024 auf über einer Milliarde Euro !

Nach der Jagdstatistik des Deutschen Jagdverbandes sind 2023/2024 rund 204 000 Rehe und 15 000 Wildschweine dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen.

Dazu kommen Hasen und Füchse deren Haupttodesursache der Straßenverkehr ist.

In Deutschland werden jedes Jahr schätzungsweise rund eine Million Igel überfahren, da Autofahrer sie gar nicht oder zu spät erkennen.

Siehe hier und hier.

Langsame Tiere wie Kröten , Salamander und Molche haben kaum eine Chance Straßen lebend zu überqueren.