Steckbrief: Schwarzer Maulbeerbaum (Morus nigra)

Dieser wärmeliebende, bis 20 m hohe Baum wird in Deutschland vor allem in Weinbaugebieten angepflanzt. Seine dunklen Früchte ähneln einer Brombeere. Neben dem Schwarzen Maulbeerbaum gibt es bei uns noch den Weißen Maulbeerbaum (Morus alba), dessen reife Früchte weiß bis leicht rosa bleiben. Maulbeeren können roh verzehrt, zu Marmelade verarbeitet oder getrocknet wie Rosinen verwendet werden. Bereits im Mittelalter hat man aus vergorenen Früchten Maulbeerwein hergestellt.

Aber nicht die Früchte, sondern die Blätter der Maulbeerbäume hatten hier früher eine große wirtschaftliche Bedeutung.Sie dienten als Futter für die Raupen des Seidenspinners (Bombyx mori). Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden beispielsweise in Frankreich, Italien und Deutschland Seidenraupen gezüchtet. Aus Seide wurden aber nicht nur teure Kleidungsstücke hergestellt. Als es noch keine Kunstfasern gab, wurden Fallschirme aus diesem Material angefertigt. In China wird die Zucht von Seidenraupen zur Herstellung von Naturseide schon seit fünftausend Jahren betrieben. China ist der größte Naturseidenexporteur der Welt.

Die Weibchen des Falters können hunderte von Eiern legen. Die schlüpfenden Raupen werden dann mit den Blättern der Maulbeerbäume gefüttert. Vor der Verpuppung spinnen die Raupen einen Kokon aus einem zwei bis vier Kilometer langen Seidenfaden. Aus diesen Fäden werden dann Seidentücher gewebt.

In der Brettener Innenstadt stehen mehrere Früchte tragende Maulbeerbäume. Erst vor wenigen Jahren wurden Schwarze Maulbeerbäume in einer Parkanlage angepflanzt. Ein haushohes Prachtexemplar des Weißen Maulbeerbaums steht in einem Hof direkt an der Straße. Die reifen Früchte sind ein Festmahl für Insekten wie Hummeln und Honigbienen.

- Früchte des Maulbeerbaumes (Morus nigra)

- Früchte des Maulbeerbaumes (Morus alba)

- Blätter des Maulbeerbaumes

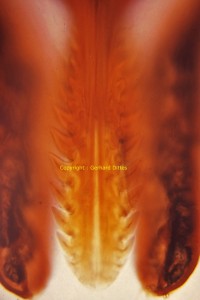

- Seidenspinner bei der Eiablage

- Kokon des Seidenspinners

- Puppe des Seidenspinners

- Hummel auf Frucht des Maulbeerbaumes

- Honigbiene an Frucht von Maulbeerbaum